オステオパシーを学ぶ前と学んだ後

2025/02/11

オステオパシーを学ぶ前と学んだ後

今まで理学療法士として肩の痛みや可動域制限のある方を多くみました。

その時に注目していたのは

○関節包

○肩周囲の筋

○肩鎖、胸鎖関節

○肩甲胸郭関節

○姿勢(脊柱)

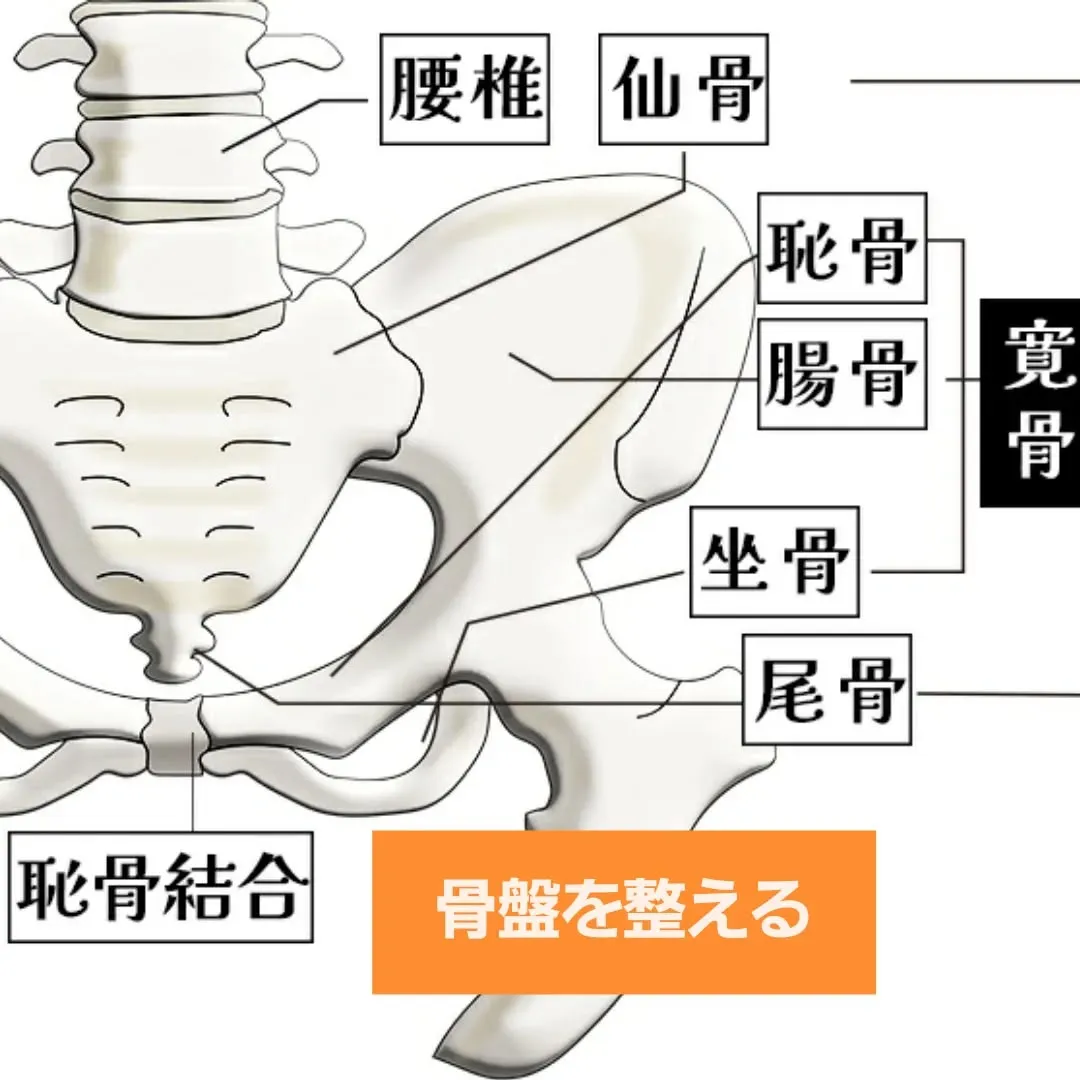

○肩甲骨と骨盤の連動

理学療法士の方はおおむねこの辺りをみることが多いのではないでしょうか。もちろん、もっと細かいところを言えば個々の症例でそれぞれの原因がありますし、私の知らない様々な評価やテクニックを使われていること思います。私に限ってはだいたいこの辺りをみてました。

オステオパシーを学んでから特に注目するところは

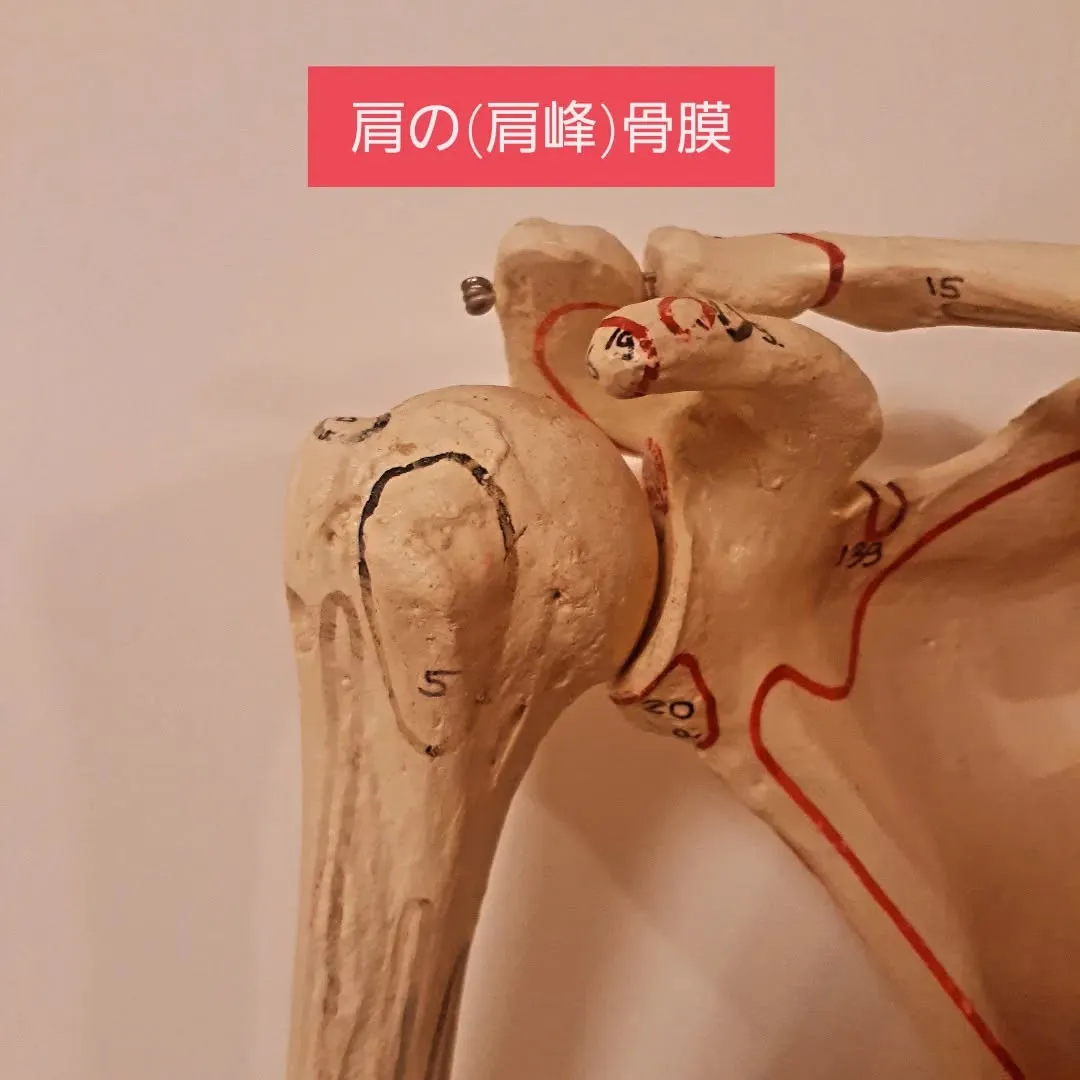

○肩甲骨の骨膜(特に肩峰)

○肋骨

○手根骨

○指先の膜

○心臓、肺、横隔膜

○体全体の膜のゆるみ

これももちろん、個々の症例で変わります。オステオパシーをやってる方が皆さんここに注目するわけではありませんので誤解のないようにお願いいたします。

ただ、学ぶことで、見える世界も違ってくるのは不思議だなーと見比べて感じます。

新しい評価やテクニックを学んだので、新しいものを使っているということではなく、「ここが悪い」と患者様の体が自分に見せてくれる景色が違うので施術方法も自然と変わってしまうという感じです。

特に最近は肩甲骨(肩峰)の骨膜が気になります。

上腕骨頭と肩峰の間にスペースを作るために、上腕骨頭を正しい位置にすることを理学療法士の時は意識していましたが、最近は肩峰自体が骨膜に引っ張られ、下方に変位している気がします。骨自体が下がっているのか、骨膜でそう感じるのか、そこは置いときますが、肩峰が下がっているので上腕骨の位置が正しくてもインピンジメントを起こすということです。

肩甲骨のアライメントが悪くて肩峰が下方に位置しているのとも違います。

ですので、肩峰の骨膜をリリースすると肩峰が膨らみ上に持ち上がってくるのを感じます。それだけで肩の痛みや制限がとれる方もいます。

ただ肩峰をリリースすると、肩甲骨、肋横突関節あたりもリリースされるのを感じるので、肩峰だけの作用ではないのかもしれません。

理学療法士の経験があって、その上にオステオパシーを学んだことでの気付きだと思います。

また更に学びを重ねていきたいと思います。

#taroオステオパシー松山整体院

#松山市

#針田町

#整体

#理学療法士

#オステオパシー

#原因不明の不調

#慢性疲労

#慢性痛

#肩こり

#腰痛

#自律神経失調症